学习日程已经过半,文化体验渐入佳境。自8月31日温州大学汉语桥项目开班以来,意大利学生们始终沉浸在中国文化的深厚魅力中。近日,他们的探索之旅再度升级——从书法的律章到茶道的清雅,从千年印刷术的油墨纸香到剪纸、发绣的指尖巧思,从国学大师的藏书楼再到餐桌上的饺子鲜香,每一项体验都成为跨越时空的文化对话,让中意文明的交融在亲身实践中落地生根,也让留学生们在沉浸式感受中收获满满。

“横画蚕头燕尾,捺画一波三折。”在书法课上,留学生们握着毛笔的手从最初的颤抖,到渐渐找到门道。书法老师手把手纠正留学生的握笔姿势,“笔尖要稳,起笔要藏锋,收笔要有燕子尾巴一样的弧度。”曹老师边讲解边示范。当墨迹在宣纸上晕开,勾勒出古朴庄重的“上,山,人”三个字,隶书的端庄厚重与线条的美感瞬间呈现。同学们深有感触地说:“原来汉字不只是交流的符号,每一笔都像一幅小画,藏着中国人对美的理解。”

若说书法是“纸上的艺术”,那饺子便是“舌尖上的中国”。留学生们围在案板前,跟着食堂大厨一步步学习如何包出好看的饺子。同学们上手都非常快,不仅很快包出了传统的饺子形状,有人还把饺子捏成了“小元宝”,还有人创新做出了“意式褶皱款”。一顿饺子宴,不仅让留学生们品尝到了中国味道,更感受到了中国人“以食为媒”的待客之道与团圆文化。

瑞安市东源村的木活字印刷术距今已有八百多年的历史,被称为中国印刷术的活化石。在印刷展示馆,跟随着讲解员的讲解演示,蘸墨、铺纸、拓印,揭纸,学生们动手体验了雕版印刷的全过程。在木活字研学馆,非遗传承人现场雕刻,帮所有留学生挑选出他们的汉语姓名,结合一幅幅雕版图案,一个个带有各自姓名的祝福帖就被印刷出来了。“原来在古腾堡印刷术之前,中国早就有了这样精密的印刷技术!”本次研学活动,让留学生们亲手触摸到中国古代工匠的智慧,更理解了“文明因交流而互鉴”的深意。

从美术馆里欣赏中国书画的笔墨意境,到发绣馆惊叹于“以发为线”的细腻匠心,留学生们的文化体验不断深入。在茶文化体验环节,他们来到国际教育学院的茶室,跟着茶艺老师学习温杯、醒茶、冲泡,看着茶叶在水中舒展,闻着清雅的茶香,耐心等待茶汤入口。中国人喝茶像一场仪式,慢慢品,才能尝到其中的甘醇。这种“慢下来”的生活哲学,让他们对中国文化有了新的思考。

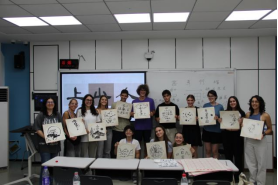

作为非物质文化遗产的剪纸艺术同样充满趣味。一把剪刀、一张红纸,成为留学生们探索中国民间艺术的工具,在太平钿剪纸代表性传承人姜云老师的指导下,一幅“大吉大利”的团花就变成了留学生手中的最佳作品。姜老师说,剪纸技艺已经不仅仅是技艺这么简单,更是连接人与人之间的情感纽带、桥梁,是传达美好心愿祝福的媒介。

连日的文化体验,让意大利留学生们收获满满。从笔墨丹青到舌尖美味,从千年非遗到传统艺术,这场“马可·波罗之路”的文化之旅,不仅让意大利留学生们近距离感受了中国文化的深厚底蕴与独特魅力,更让他们在亲身参与中实现了与中国文化的深度对话。每一次体验、每一次交流,都成为连接中意文明的纽带,也让留学生们在收获知识与友谊的同时,成为跨文化交流的见证者与传播者。

文字:邹学娥

审核:林爱菊